今年も夏の土用、丑の日がやってきます。 最近は新型コロナの影響で、外食代わりに“家でおいしいもの”のニーズから、例年になくウナギの引きあいが強いと話題です。

夏の土用にウナギを食べる習慣は、江戸時代の蘭学者で医者の平賀源内が、うなぎを世間に広く食べてもらうためのマーケティングによるもの、という話が有名です。他方で、夏の土用に「う」の付くものを食べると夏負けしないという言い伝えもあります。うどん、瓜、梅干しなどとともに、ウナギもここからヒントを得たのかもしれません。

ウナギは俳句で夏の季語にもなっています。ウナギの仲間のウナギ目(うなぎもく)には、ウナギの他にアナゴやハモも含まれており、ウナギと同じように夏の季語となっています。

ウナギとアナゴやハモとの違いは?

(ウナギ)

ウナギはウナギ科ウナギ目に属し、もともとは河や池で獲れる魚ですが、現在、日本国内で食されるウナギのなんと99%以上は養殖のウナギです。

(出典:ウナギの鱗写真 水産教育・研究機構 FRA NEWS ウナギ特別号)

同じ目に属し、見た目にも似ているアナゴやハモとの決定的な違いは、ウナギは鱗(うろこ)を持ち、皮フ呼吸とエラ呼吸の両方を行える点でしょう。

そのため、ウナギは短時間であれば陸上でも生きることが可能です。鱗は非常に小さいので、見た目でははっきりと確認できません。

ウナギは降河回遊魚。川に戻らないウナギもいる

ニホンウナギの生態は長年謎とされてきましたが、太平洋のマリアナ海域が産卵場所であるようです。ここで孵化した「仔魚(しぎょ)」が太平洋を回遊して「稚魚(ちぎょ)=シラスウナギ」となり、日本や台湾、韓国など東アジア近海に到達します。

ウナギは広義で淡水魚に分類されていますが、その中でも、海に下って産卵とふ化を行う「降河回遊」する魚です。海で生まれた後、河川を遡上し、成魚となったものが再び産卵のため海へと下ります。しかし中には、河川に入らず、海の中だけで過ごす個体もいることが最近の研究でわかってきています。

夏の土用に限らず、蒲焼にして一年中楽しまれているウナギですが、体表の粘液や血液には弱毒とはいえ、毒があるため刺身には適していません。この毒は加熱により失活しますので、蒲焼は理に適った食べ方と言えます。

アナゴとウナギの違いは?

(アナゴ)

同じウナギ目のアナゴは、アナゴ科の魚の総称で、一生を海で過ごす海洋魚です。

産卵期の夏によく獲れ、天ぷらや穴子寿司などで食卓に上ります。ウナギより脂質が少ないため、あっさりしているのが特長です。

一般的にアナゴとよばれているのはマアナゴですが、アナゴ類は種類が多く、成魚は30cmほどから1mを超すものまでさまざまな種類がいます。 マアナゴは昼は海底の穴や岩間などに潜み、夜に泳ぎだして小魚や貝などを捕食します。

海中で浮遊卵から生まれた稚魚は透明で、浮遊しながら成長していきます。

アナゴ類の産卵の時期や場所の詳細はまだはっきりしていません。マアナゴの産卵場所を2012年に日本の研究チームが「沖ノ鳥島の南方海域」と発表しましたが、卵を持ったマアナゴを日本近海で見ることはほとんどないそうです。

京の食材の代表「ハモ」

(ハモ)

ハモはウナギ目ハモ科に属します。灰褐色の体色をしていて腹部は銀白色、成魚は2m近くになります。骨は硬く、鋭い歯と鱗のない点がウナギと異なります。

本州中部以南の沿岸域に生息し、昼は海底の泥の中に潜み、夜に動き回って、小魚や甲殻類などを捕食します。4月から9月にかけて浮遊卵を産卵しますが、ウナギのような大規模な回遊はせず、沿岸域に留まったまま繁殖します。

「東のアナゴ、西のハモ」と言われるように、ハモは関西地方、特に京都・大阪で人気があります。 祇園祭のころの京都の味覚を代表する魚で、白身であっさりとした味わいの夏の高級魚です。身と皮の間に小骨が多いため、骨切りをしてから料理するなど、独自の調理法が発達しました。身だけでなく皮、骨、浮袋まで余すとこなく賞味されています。

京都でハモを食べる文化が発達した理由は、生命力の強いハモは輸送技術が発達していなかった時代でも、大阪湾や明石海峡で獲れたあと、京都まで生きたまま運べたからと言われています。大阪では半夏生(はんげしょう)にタコだけでなく、ハモも食べる習慣が残っています。

ウナギの養殖が盛んな一方で、ハモやマアナゴは養殖の技術がまだ開発されていません。 私たち日本人の食卓に関係の深いウナギやアナゴ、そしてハモはまだまだ生態的には知られていない謎の多い魚なのです。

減りゆく天然ウナギ

IUCN(国際自然保護連合)は、野生生物の絶滅の危機の度合いを調査・評価した「レッドリストの中にウナギ(Anguilla)属の魚についても16種を掲載しています。 そこには、ヨーロッパウナギ、ニホンウナギ、アメリカウナギという、世界的に最もよく食べられている3種のウナギが含まれています。

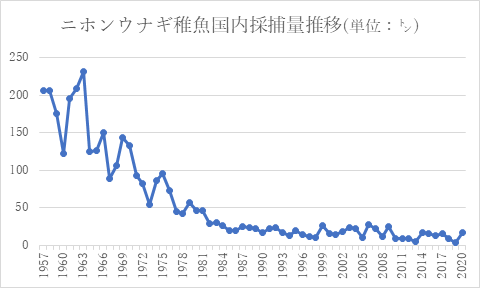

水産庁のデータからも、ニホンウナギ稚魚の漁獲量が1950年代後半から、減少を続けていることがわかります。 現在のウナギ養殖では、稚魚を育てることから始まりますが、その大幅な数字の変化はニホンウナギの稚魚が深刻な危機にさらされていることを示しています。

(出典:水産庁HPウナギに関する情報

※2002年までは漁業・養殖業生産統計年報による、2003年からは水産庁調べ(池入れ数量-輸入量))

日本だけで、年間約5万トンのウナギが消費されています。ウナギの自然の再生産(産卵・成長)を上回る過剰な規模で供給が行われていたら、その減少は避けられないことになります。

またウナギを野生生物として見たときに、減少を招くさまざまな要因は、必ずしもその個体数の減少だけで評価されるわけではありません。 分布域の森や海など自然環境面の消失などによっても、絶滅危惧種に指定されます。

ウナギの場合も、実際に生息域の環境変化の深刻な影響を受けていると考えられています。大規模な開発事業による生息環境の変化や地球温暖化が進み、本来のニホンウナギの生活サイクルが回らず、繁殖や回遊を妨げていると懸念されています。

近年、日本ではシラスウナギ(ウナギ稚魚)の漁獲・流通・ウナギ養殖に関し、規制が設けられ、資源管理が行われています。

私たちにとって欠かすことのできないウナギを食べ続けるために、資源管理や環境保護において、私たち一人ひとりが間接的に、直接的に、関わっていると言えます。

さまざまな思いも巡らせながら、迎える夏にむけて、夏負け防止にウナギはもちろん、アナゴやハモもぜひ味わってみませんか?