近年、世界的に天然水産資源管理が重視されるなか、養殖がその対応策のひとつとして注目されています。マルハニチロは養殖事業を通じて「持続可能なたんぱく質の提供」と「天然水産資源の枯渇リスクへの対応」に取り組んでいます。

マルハニチロはこれまでクロマグロ・ブリ・カンパチを養殖魚の三本柱として事業展開してきましたが、2024年度より第四の柱を目指して「スギ」の試験養殖をスタートさせました。

この記事では、スギとはどんな魚なのか、そしてマルハニチロがなぜスギ養殖をスタートさせたのかについて詳しくご紹介します。

(マルハニチロAQUA養殖場のいけすで泳ぐスギ)

スギとはどんな魚?

皆さんは「スギ」と聞いてどんな魚かすぐにイメージできるでしょうか?英名は「Cobia(コビア)」といい、海外ではフィッシング対象としてメジャーですが、日本では知る人ぞ知る存在です。「スギ」という名前の由来は、杉の木のようにまっすぐに伸びた体形からきているそうです(諸説あり)。世界中の温暖な海に広く分布し、成長すると1.5mほどになります。独特の紡錘形のシルエットをしていて、他の魚に比べて顔が平たく、まるでコバンザメの頭の吸盤をとったようなとてもユニークな姿をしています。

(スギ成魚)

(スギの頭部)

(スギ幼魚)

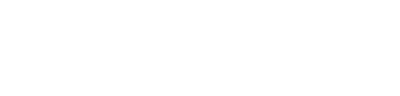

さて、ここでクイズです。以下はマルハニチロのイベントで提供された海鮮丼です。スギの刺身はどれでしょう?そしてどんな味がするのでしょうか?

(マルハニチロのイベントで提供された海鮮丼)

答え:A スギ (B サクラマス、C 本マグロ)

綺麗な白身や血合いの部分など、見た目や味はカンパチやヒラマサに似ています。魚としての姿かたちは異なるのに、面白いですよね。

皮を炙ると美味であり、酢飯との相性がよいことから寿司ネタとしてはもちろん、カルパッチョなどのアレンジもオススメです。

(スギを使った寿司)

(スギ(左上)とスギ刺身(左下)/カンパチ(右上)とカンパチ刺身(右下))

マルハニチロがスギ養殖に挑む理由

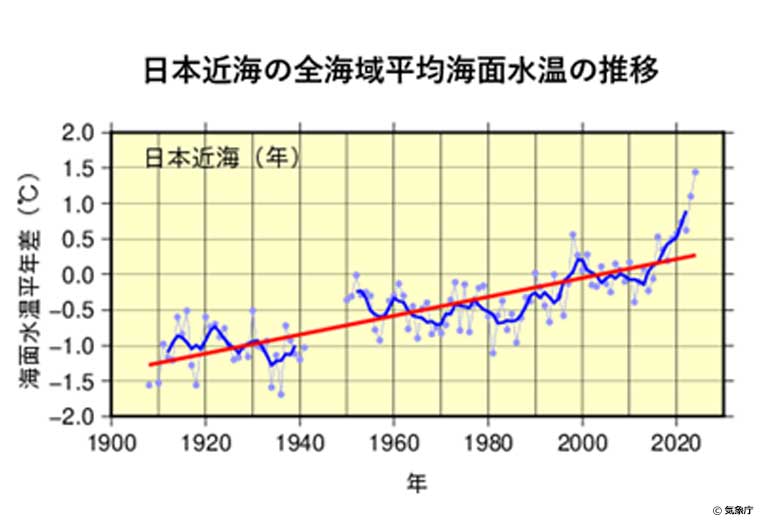

スギは温帯域、亜熱帯域に生息し、今までも台湾や沖縄で養殖が行われてきました。今回、マルハニチロがスギ養殖に取り組み始めた背景には、養殖事業全体が直面する厳しい現実があります。マルハニチロは養殖事業を通じて「持続可能なたんぱく質の提供」と「天然水産資源の枯渇リスクへの対応」という課題の解決に取り組んでいます。しかし近年、地球温暖化に伴う海水温上昇が深刻化しています。魚は種類ごとに暮らしやすい最適温度が決まっており、気温が高すぎると人間が夏バテや熱中症になってしまうように、決められた海域で育てられる養殖魚にとっては海水温上昇のしすぎが成長の鈍化や疾病リスクの上昇につながります。加えて、飼料に使う原料代の高騰も深刻化しており、業界全体で新たな対応策が求められています。

(日本近海の全海域平均海面水温の推移(出典:気象庁))

そのような状況のもと、マルハニチロはスギに注目しました。スギは南方系の魚で比較的暖かい水温を好むため、高水温海域でも生育が可能です。さらに、成長の早さもスギの特徴のひとつで、育てる場所にもよりますが、10ヶ月から1年半という短期間で出荷に適したサイズに達します。この特徴は成魚にするまでの餌の使用量の削減だけでなく、台風など自然災害によるリスクを最小限に抑え、計画的な生産を可能にする大きなポイントなのです。

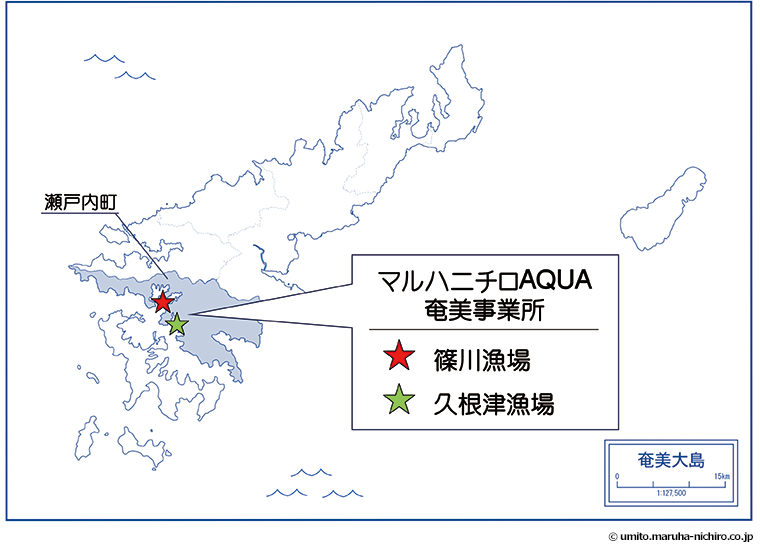

奄美大島でのスギ養殖への挑戦

実際のスギ養殖の様子をご紹介します。マルハニチロのスギ養殖は、奄美大島の瀬戸内町にあるマルハニチロAQUA奄美事業所で行われています。養殖事業は地域の経済や人々の暮らし、自然環境とも深く関わるため、この地域の方々の協力なくしては実現できません。そして今、マルハニチロは、地域の生態系や水産資源の保全につながるよう奄美大島でのマングローブの植林にも力を注いでいます。 苗づくりから干潟への植林まで、地元の方々と一緒に、生きもののすみかとなる環境づくりに取り組んでいます。

(マルハニチロAQUA奄美事業所)

(マルハニチロ スギ養殖の年間スケジュール)

スギ養殖は夏の稚魚導入から始まります。日々の給餌や定期的な魚体検査・検食による厳しい品質確認を繰り返し、スギはおよそ1年から1年半で約4kgまで成長します。そして水揚げ後に加工され、全国の飲食店や量販店へと出荷されていきます。養殖の現場では単に魚を育てるだけでなく、おいしい魚をお客様へお届けするために様々な取り組みを行っているのです。

(マルハニチロAQUAの養殖場のいけすで泳ぐスギ)

実はスギは20年前にも養殖魚として注目された時期がありました。しかし、病気にかかりやすい特性から、多くの企業が事業化を断念した歴史があります。マルハニチロには長年にわたり、様々な魚種の養殖で培った技術や疾病対策、生育環境の改善や維持についての知見があります。スギにもこの知見を応用できると考えています。

データで見るスギのおいしさ

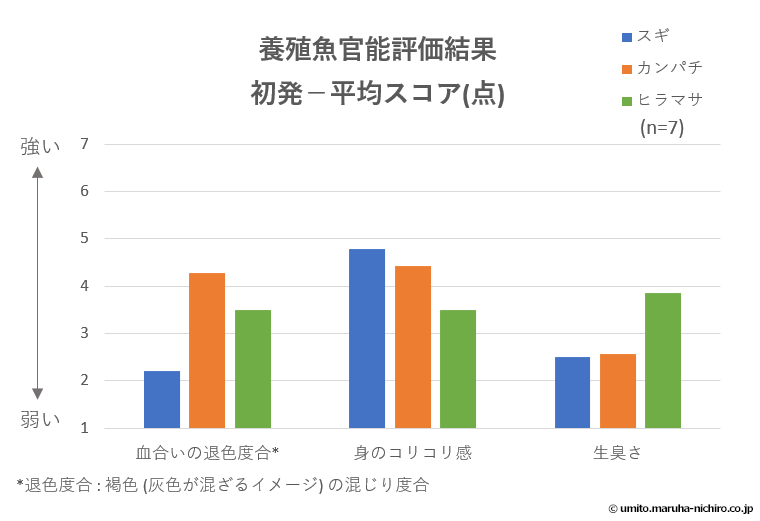

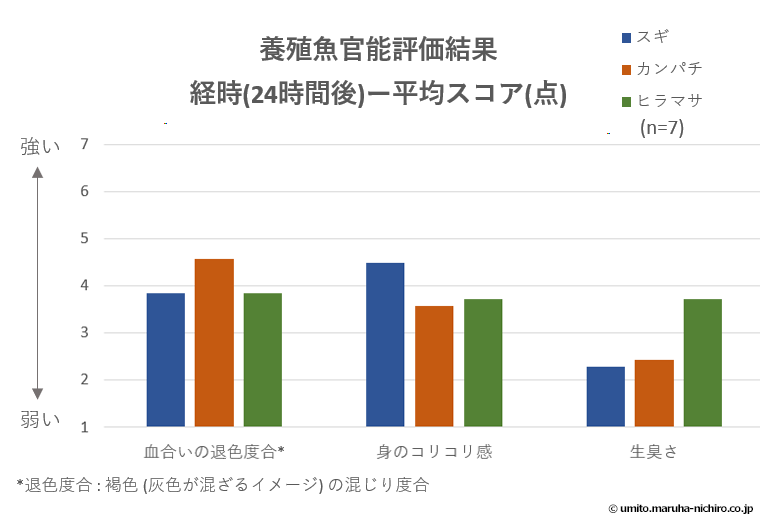

はじめにスギが白身の魚であることを紹介しました。その味とは?本当においしいのでしょうか?スギの魅力やおいしさを分かりやすく伝えるため、マルハニチロ中央研究所にて官能評価*1を実施しました。グラフは、初発時*2とさらに24時間経過後の評価結果です。 スギは食べたときの噛み応えを示す「身のコリコリ感」は24時間後もほぼ変わらず、また「生臭いフレーバー」も抑えられたままでした。「おいしい」と感じる要素は味だけでなく、食感やにおいなども関係があります。 官能評価の結果データから導きだした「おいしさに関連する要素に持続性がある」というスギの特徴は、寿司や刺身など特に生食での提供に適していると考えることができ、マルハニチロではスギが将来、幅広い消費者に受け入れられる定番の魚になるのではと期待しています。

*1 人間の五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を使って、製品や食品の品質を評価する方法

*2 魚を刺身にカットした直後

(マルハニチロ中央研究所での養殖魚の官能評価結果)

スギ養殖の将来的な展開に向けて

マルハニチロは2024年度に試験養殖を開始、初回は順調なスタートを切りました。また同時に、解決すべき多くの点も明らかになりました。2025年夏からはこれらの解決に取り組みながら、2度目の養殖を開始します。将来的な目標としてスギの市場流通量を増やしていくだけでなく、完全養殖を目標とした種苗生産や、持続可能な養殖水産物としてのASC認証取得など環境価値への貢献にも取り組んでいきます。また、各メディアでの取材やイベントを通じて情報発信・試食を行い、より多くのお客様にスギのおいしさを知ってもらうための活動にも力を入れています。

(マルハニチロのイベントで提供された海鮮丼)

今回は新たな養殖魚であるスギの特徴や養殖事業の状況、マルハニチロの取り組みについて紹介しました。新たな養殖魚の定番となる可能性を秘めたスギの魅力が皆様に伝わったでしょうか。

スギ養殖の可能性について

(東京海洋大学 学術研究院 教授 廣野育生氏)

日本は先進国の中でも食料自給率が極めて低く、今後の世界人口の増加や地球温暖化の進行を踏まえると、食料安全保障の観点から自給率の向上が急務です。

特に水産分野では、従来の養殖魚が地球環境の変化により安定して生産できるとは限らず、高水温に適応した魚介類の養殖が重要になってきています。その中で注目されているのが、亜熱帯地域に生息するスギ(Rachycentron canadum)です。

スギは成長が早く、餌料効率も高く、刺身から焼き魚、煮魚まで幅広い料理に対応できる魚であり、短期間で効率的に食料を生産できる海面(海水)養殖に適しています。現在の東南アジアや台湾では、バナメイエビ、ティラピア、パンガシウスなどと並び、スギの養殖が盛んに行われており、タイ南部では養殖したスギを刺身として提供するなど成果を上げています。

スギは日本ではまだ一般消費者にあまり知られていませんが、沖縄県や鹿児島県での養殖が少しずつ進んでおり、今後の普及が期待される魚種です。

養殖生産量を増やすには、餌の確保や成長効率の良さが鍵となりますが、スギはその点でも優れており、将来的に日本の食料安全保障に貢献できる有望な養殖対象種ではないでしょうか。私自身も、このスギ養殖に何らかの形で貢献できればと考えており、今後の展開に大きな関心を寄せています。