前回の記事では、東日本の春告魚、ニシン・サクラマス・メバルをご紹介しました。

春の訪れは、地域によって少しずつ異なります。今回は、東日本よりも一足早く春がやってくる西日本で親しまれている春告魚を、いくつかご紹介いたします。

春を告げる海の使者:全国の春告魚を巡る旅 東日本編

サワラ

(サワラ)

関西地方の春告魚といえば、サワラです。サワラはその細い体型から、もともと「狭腹(さわら)」と書かれていましたが、春に瀬戸内海で産卵のために回遊してくる様から、「魚へんに春(鰆)」と書かれるようになりました。それだけ春との結びつきが強い魚といえるでしょう。

サワラは成長に伴って名前が変わる、いわゆる出世魚としても知られています。

例えば、関西地方では、体長50センチ以下の幼魚であれば「サゴシ(サゴチ)」、50~70センチは「ヤナギ」、70センチ以上を「サワラ」と呼ぶのが一般的です。

一方で、関東地方では、体長50センチ以下を「サゴシ(サゴチ)」、50センチ以上を「サワラ」と呼ぶなど、地方によって大きさに対する呼び方が異なります。

サワラは刺身、塩焼きなどいろいろな食べ方が楽しめます。岡山県のたたきやばら寿司、香川県の押し抜きずし、石川県のこぶ締めなど、日本全国に、サワラを使ったさまざまな郷土料理があります。

(サワラのたたき)

(サワラの押し抜きずし)

サヨリ

(サヨリ)

サヨリは春先になると日本各地の沿岸に姿を現し、旬を迎えることから春告魚に数えられています。 体長は40センチほどになり、主に内湾の海面近くに生息していることから、釣り人にも人気の魚です。透明感のある清々しい見た目と上品な味わいが特徴で、まさに春の訪れにぴったりです。特に関東地方や中部地方では、春の旬の魚として人気があり、さまざまな料理で楽しまれています。

(サヨリの天ぷら)

サヨリの身は柔らかくクセがなく、さっぱりと上品な味わい。一年中手に入りますが、春に獲れた新鮮なサヨリは、刺身にすると繊細な風味を楽しめます。塩焼きや酢漬けにすると香ばしさが増し、春の味覚を存分に感じることができるでしょう。また、サヨリの干物は、高級品として扱われています。

初ガツオ

(カツオ)

(カツオ)

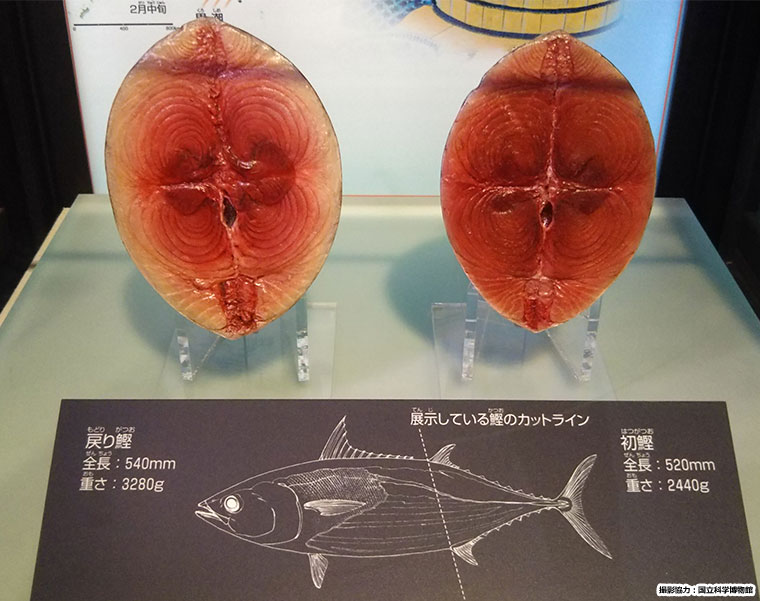

九州・四国地方では春先(3月頃)からカツオ(初ガツオ)が獲れるため、春告魚として知られています。カツオは春先(3月~5月)に太平洋の熱帯海域からエサを求めて黒潮にのり、夏のうちに常磐~三陸沖まで北上します。そして親潮の影響が強まると南へ向かい、秋(9月~11月)に南下していきます。これを「戻りガツオ」といいます。

(左:戻りガツオ 右:初ガツオ 断面模型)

初ガツオは、脂身が少なくさっぱりしていてうまみが強いので、刺身やたたきで楽しむのがよいでしょう。

(カツオのたたき)

イカナゴ

(イカナゴ)

播磨灘から大阪湾にかけての瀬戸内海では、イカナゴが春告魚として親しまれています。

イカナゴの名前の由来は諸説ありますが、「如何なる魚の子か」という言葉からつけられたという説が一般的です。イカナゴの最大の特徴は、なんといっても「夏眠」でしょう。水温の高い6月頃から砂に潜って餌も食べずに過ごし、水温が下がる12月頃になると砂から出てきます。

イカナゴの新子(稚魚)漁は、瀬戸内では2月末から4月にかけて行われ、この新子を醤油、砂糖、生姜などで甘辛く煮た「くぎ煮」は、神戸など瀬戸内海沿岸地域で春の風物詩となっています。

(イカナゴのくぎ煮)

春告魚を通じて日本の豊かな魚食文化に親しもう

春告魚は、豊かな海の恵みと地域の食文化との深いかかわりを象徴する存在です。

ただ、これらの春告魚の中には、近年漁獲量が少なくなってしまったため、漁期が短く設定されたり、休漁して資源回復をはかる措置がとられたりしている種類もあります。

私たちにできるのは、日本の豊かな魚食文化を守り、次の世代へとつなげていくこと。

まずは、お住まいの地域の春告魚を通じて、日本の四季の移ろいを感じてみてはいかがでしょうか。

また、旅行などで各地の春告魚を使った郷土料理を味わってみるのもよいでしょう。