東京にある豊洲市場は2018年10月に開場した東京ドーム8.7個分の日本一大きい市場です。豊洲市場といえば日本中のおいしい魚が集まる市場というイメージですが、どのようなところなのでしょうか?今回は魚の卸業を営む魚のプロに案内してもらい、豊洲市場をレポートします。

豊洲市場は水産卸売場棟、水産仲卸売場棟、青果棟の3棟に分かれています。そのうち、水産卸売場棟では「大卸」と呼ばれる7社の卸売会社が産地から仕入れた魚を「仲卸」や売買参加者に販売しています。魚を仕入れた「仲卸」は飲食店やスーパー等に販売し、その後私たちの元に届きます。今回は水産卸売場を紹介します。

(水産卸売場 マグロのせり開始前)

水産卸売場は、種類ごとに区画が分かれています。せりを行うマグロ、エビ、シラス、ウニ、活魚に加え、鮮魚、塩干加工品も各スペースが設けられていました。水産卸売場ではせりを行う対象魚は決められていて、マグロ、エビ、シラス、ウニ、活魚の5種類以外にも、季節によってはカキやハモも含まれます。世の中に広く出回り、影響をあたえる対象魚は、せりをして適正な価格を維持しているとのことです。せりは早朝の5時台に集中しているため、せりに参加する大卸や仲卸の方々は大忙しの時間帯になります。

まずは、大人気のマグロから

まずはマグロから見ていきましょう。訪問日の東京都中央卸売市場の日報を確認したところ、生鮮マグロは9.4tもの扱いがありました。北は北海道、南は沖縄の本マグロが100本以上並んでいました。ピカピカと黒光りした本マグロがずらっと並んでいる光景は圧巻です。

本マグロは尾が切り取られていて、断面が見られるようになっています。せりに参加する仲卸業者は、尾の断面をチェックし、身の色・脂の乗り・身質(水分含量)から品質を判断しているとのことです。尾の断面が変色しないように、尾の部分を氷で冷やされているマグロもありました。このような工夫や配慮が適正な評価につながっているのでしょうね。また、尾以外にも、外観や腹の厚さなどを慎重にチェックしていました。

せりは大卸ごとに行われるので、同時に数か所で進み、とても活気があります。

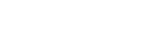

せりは「手やり」と呼ばれるサインを用いて行われます。買い手が購入したい品物の値段や数量を指で示し、せりを行う人は、たくさんの買い手が示す指のサインを見定め、一番高い値段を示した人を指名することで、落札者を決定します。

(手やりの指のサイン)

本マグロ1本あたり、数秒でせりが終わることもあるようです。マグロのプロというだけでなく、コミュニケーションのプロですね。

冷凍マグロも尾の断面が見られる状態で並べられ、生鮮マグロと同様にせりが行われます。

せり落とされたマグロは、そのまま、または氷といっしょに箱に入れられて、ターレと呼ばれる運搬車などでどんどん運ばれていきました。

(左:運搬車「ターレ」 右:木箱に入れられたマグロ)

知らない鮮魚がたくさん...

次に、鮮魚を見ていきましょう。こちらは全国から多くの種類の魚が集まっています。なじみの魚だけでなく、はしりの魚やスーパーではあまり見かけない魚もあります。

この日は天草のハモがありました。ハモの旬は2回あり、産卵前の栄養を蓄えている6月〜7月と、越冬のため栄養を蓄える10~11月です。今回は夏ハモをはしりの時期に見ることができました。

(ハモ)

窮屈そうに収まっているのはスーパーではなかなか見かけないアカヤガラ。1mほどの細長い体で、1/3が頭部を占めており、口が長く紐状の尾をもつ変わった見た目です。食べ方は、刺身、塩焼きはもちろんのこと、美味しい出汁が出るため和食の椀物などに使われています。

(アカヤガラ)

こちらは瀬付きのアジです。今にも群れて泳ぎだしそうです。アジには2パターンあり、回遊しているアジと瀬に集まっているアジがあります。瀬付きのアジは瀬に居ついているため、エサをたっぷり食べ、脂がのってふっくら肉厚。市場に訪れた日は満月の時期でしたので、まき網漁はお休みで、瀬付きのアジが出回っているとのこと。満月にアジの巻き網漁を行わない理由は、満月だと夜でも明るく、集魚灯が効かないため、まき網漁はお休みするようです。

(アジ)

貝の区画には、サイズが大きくてインパクトがあるタイラギもありました。貝柱が美味しい貝です。

(タイラギ)

晩春から夏にかけて旬のイサキ。今が一番おいしい季節です。見かけることがあれば、ぜひ食べてみてくださいね。

(イサキ)

千葉産のキンメダイです。強い赤色が美しいです。

(キンメダイ)

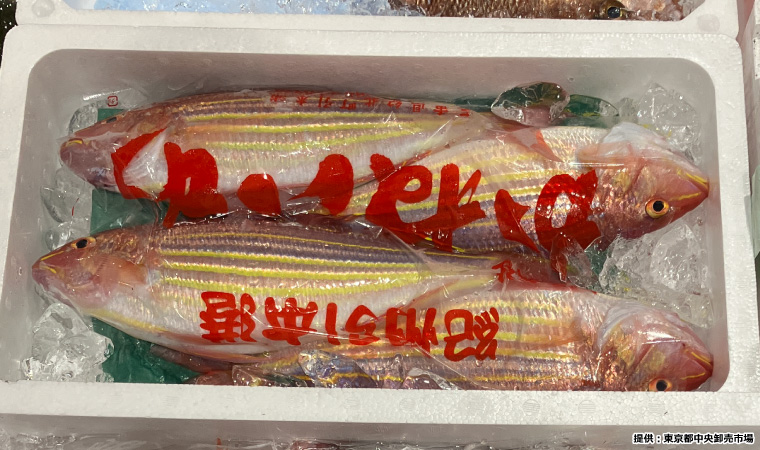

タイという名前の魚が続きますが、次はイトヨリダイです。名前の由来は、赤と黄の筋状の模様があり、泳いでいるとき金糸を拠るように見えるからとのことです。

(イトヨリダイ)

他にはどんな種類があるのでしょう?

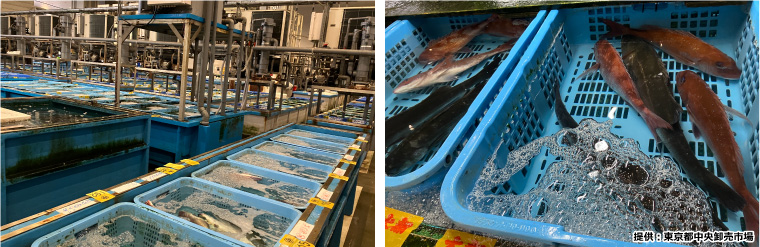

次は活魚の区画です。活きたタコ、イカ、魚が並びます。水温の管理がされていて、元気な状態で保たれています。

(活魚区画)

こちらはイカの王様アオリイカ。旨み、食感ともに最高と言われることが多いのが、“王様”の謂れ。生きているときは体が透き通っていますが、死んでしまうと真っ白になります。

(アオリイカ)

エビ、シラス、ウニはそれぞれ部屋が分かれていて、その部屋でセリも行われます。

こちらはアマエビとボタンエビ。

甘エビは性転換をするので、すべて抱卵したメスです。

ボタンエビは特大サイズ。最高品質のエビが豊洲市場に集まっていることを実感した瞬間でした。

(アマエビとボタンエビ)

日本食が海外で大人気ということもあり、豊洲の魚が海外に空輸されることも多く、特に距離が近いアジア圏には主に羽田空港から送られていくとのことです。豊洲市場はアジアの台所といってもいいかもしれません。

豊洲市場はクリーンな環境で、観光用の見学コースも整備され、近隣にはバラエティに富んだ飲食店も多くありました。皆さんも機会があれば、ぜひダイナミックな豊洲市場を訪れて見てくださいね。

季節によって美味しい魚、獲れる魚は変わるので、紹介しきれていない魚がたくさんあります。これからも魚のことや、魚食の奥深さを紹介していきます。