2025.07.01 生産量に関わるデータを更新、栄養成分表データを日本食品標準成分表2023年度版(八訂 増補)に更新しました

(有明海の海苔養殖)

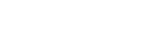

日本の海面養殖で、一番収穫量が多い水産物はなんだと思いますか?

養殖といえばホタテやカキ、またはブリ(ハマチ)などがすぐに思い浮かびます。でも実は収穫量の一位はノリ(海苔)なんです。

(出典:全国・大海区都道府県振興局別統計より作成)

おにぎりや巻き寿司などで食べる機会の多いノリですが、なんとなく脇役の域を出ることのない存在……。そんなノリを主役にみていきましょう。

そもそもノリとは?

(板海苔)

ノリは海藻類に分類されます。海藻類は細胞内の葉緑体に含まれる色素(クロロフィル、カロテノイド、フィコビリン)の組成から緑藻類、褐藻類、紅藻類の3グループに分けられます。

おにぎりやのり巻きなどに使われているノリは紅藻類に属し、主にスサビノリやアサクサノリの乾燥品です。

お好み焼きや磯部揚げの衣などに使われるアオノリやアオサは緑藻類に、ワカメやコンブ、モズクは褐藻類に属します。

| 分類 | 主な種類 |

| 緑藻類 | アオサ、アオノリ、ヒトエグサなど |

| 褐藻類 | ワカメ、コンブ、ヒジキ、モズクなど |

| 紅藻類 | ノリ、テングサ、オゴノリ、トサカノリなど |

「かいそう」というと「海藻」の他、「海草」も思い浮かぶと思います。海草はアマモなどの海の草で、根や茎、葉を持ち、花が咲く、種子植物です。海草は葉で光合成をし、根から栄養を吸収します。

一方、「海藻」は藻で、原生生物界の真核生物に分類され、藻には植物プランクトンも含まれます。海藻は種子ではなく、胞子で増えていきます。

また、海藻は葉・茎・根の区別がありません。体全体で海水から栄養を吸収し、根のようなものは岩などにくっつく固定のためのものです。

ちなみにノリの語源はヌルヌルするという意味の「滑(ヌラ)」がなまって「ノリ」になったと言われています。

ノリの一生

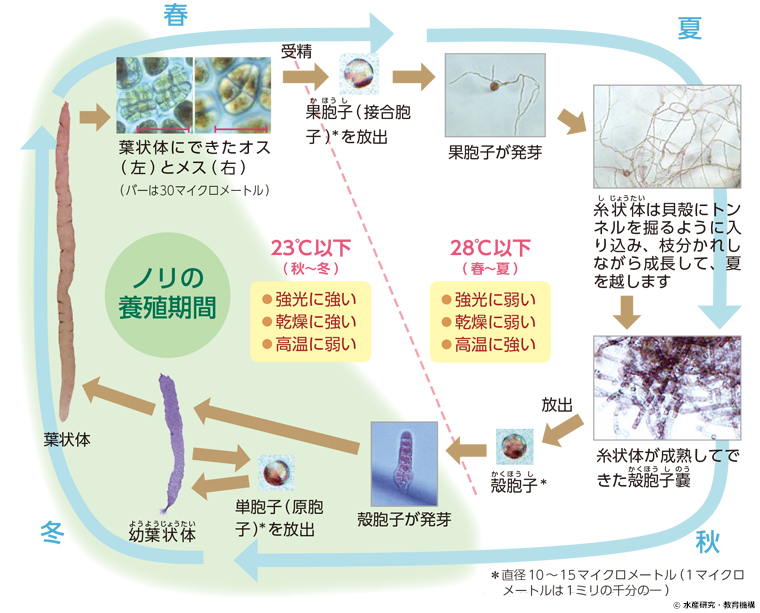

ノリの一生は1年のサイクルで、生まれ、成長し、収穫されます。

私達が食べているノリは上の画像のような葉状体と呼ばれるものです。

ノリの一生には大きく分けて葉状体と糸状体の時期があります。

葉状体は生殖細胞(オス:精子嚢、メス:造果器)を作ります。

造果器が受精すると果胞子をつくります。果胞子は放出されてカキ殻などに付着し発芽すると、カキ殻などに穿孔し、成長して糸状体となります。

秋頃、糸状体が成熟すると無性的に殻胞子が作られます。放出された殻胞子はノリ網などに付着し、発芽して葉状体になります。殻胞子がそのまま葉状体になる場合と、幼葉状体から無性的につくられ放出された単胞子が葉状体に成長する場合の2つのパターンがあります。

冬季にノリ網上の葉状体は成長を続け、収穫の時期をむかえます。

(ノリの一生)

ノリの養殖

(東京湾 アクアライン 海苔の養殖場)

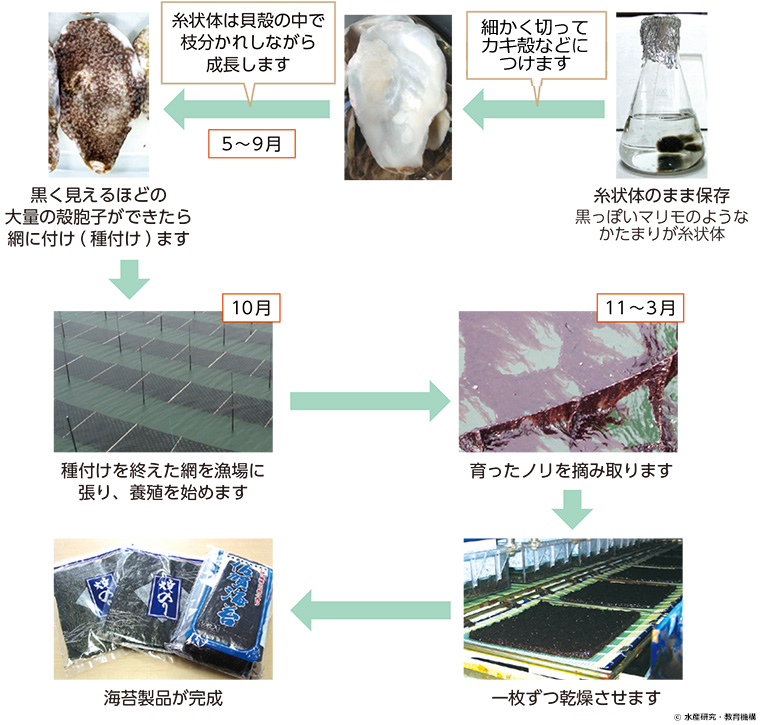

日本のノリ養殖は1950年代に開発された人工採苗技術をはじめ、様々な養殖技術によって飛躍的な発展を遂げました。さらに1960年代以降は、カキ殻糸状体が培養され、人工採苗に使われるようになり、ノリ養殖の前半の工程は陸上施設でも行われるようになりました。年間を通じて天然資源に左右されることのない完全養殖が確立されたのです。

(ノリの養殖法)

海面でのノリの養殖は、カキ殻から放出された殻胞子が付いたノリ網を張っておこなわれます。このときにノリ網を海面から出して乾燥させる干出(かんしゅつ)の作業もおこないます。この作業は、ノリ網に付いているノリ以外の海藻を殺して除去し、強いノリ葉状体だけを残す目的のための作業です。

育ったノリは秋から冬にかけての時期に摘み取られます。摘み取ったノリは、洗浄し、ゴミが取り除かれた後、刻んだり乾燥したりの加工作業を経て、ようやく商品となります。

ノリの産地

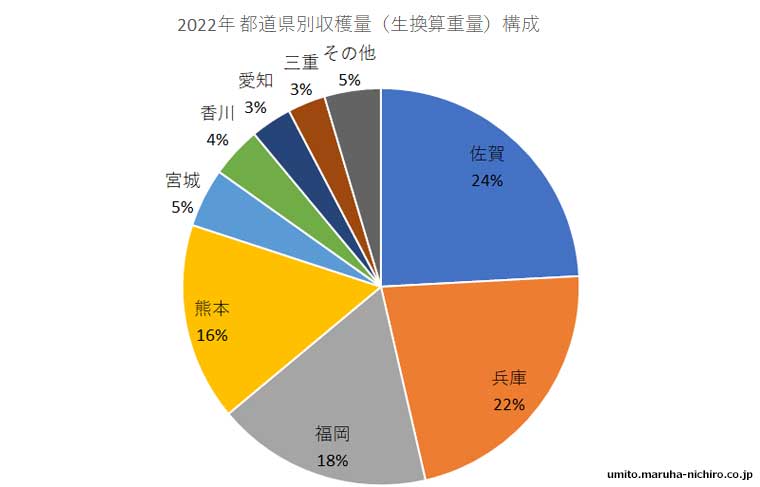

(出典:全国・大海区都道府県振興局別統計 ノリ類より作成)

現在、ノリの主な産地は上記のグラフの通り、佐賀、兵庫、福岡などです。

日本のノリの養殖は江戸時代中期に、東京湾の大森から品川にかけての沿岸部で盛んになったとされています。その様子は江戸近郊の冬の風物詩として浮世絵にも描かれています。

(歌川広重「名所江戸百景 南品川鮫洲海岸」)

しかし昭和30年頃になると高度経済成長の波を受け、大森―品川でのノリ養殖は幕を閉じました。

板海苔のことを「浅草海苔」と呼ぶことがありますが、これはかつて江戸湾で獲れたノリを浅草で製造・販売されていたため、と言われています。

生物としてのアサクサノリはアマノリ属に属し、スサビノリも近縁の種です。

かつてはアサクサノリが多く養殖されていましたが、現在ではスサビノリが大部分を占めています。しかし、近年、漁場環境の変化(主に水温上昇の影響)によって養殖生産量は減少傾向にあります。

また、アサクサノリは環境省のレッドリストには絶滅危惧Ⅰ類として登録されています。

ノリは低カロリー?高栄養?

海苔は「海の緑黄色野菜」と言われるくらい、栄養価の高い食品です。

海苔は低カロリーと思われがちですが、実は100gあたりで焼きのりは297Kcalです。意外に多いと感じるのではないでしょうか?

成分を見てみると、たんぱく質は41.4gと畑のお肉と呼ばれる大豆に匹敵し、また食物繊維は36.0gと豊富です。

とは言っても、海苔の規格である全型一枚(タテ21cm×ヨコ19cm)で約3gなので、通常食べる量が限られています。

| 焼きのり 100g当たり | |

| エネルギー(Kcal) | 297 |

| 水分(g) | 2.3 |

| たんぱく質(g) | 41.4 |

| 脂質(g) | 3.7 |

| 炭水化物(g) | 44.3 |

| 灰分(g) | 8.3 |

| 食物繊維総量(g) | 36.0 |

(日本食品標準成分表 2023年版(八訂 増補))

次に1食当たりの食材と焼きのり全型1枚当たりの栄養成分を比較してみました。

焼きのり1枚当たり(全型1枚)でみても、日頃不足しがちな鉄分などのミネラルや葉酸をはじめとするビタミンが多く含まれていることが分かります。

| 焼きのり 全型1枚あたり 3g |

糸引き納豆 1パック当たり 40g |

キャベツ/結球葉、生 1食あたり 50g |

ほうれんそう/生 1株あたり 40g |

|

| エネルギー(kcal) | 9 | 74 | 12 | 7 |

| たんぱく質(g) | 1.2 | 6.6 | 0.6 | 0.9 |

| 鉄(mg) | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 |

| βーカロテン当量(μg) | 810 | 2 | 12 | 1700 |

| ビタミンK(μg) | 12 | 350 | 40 | 110 |

| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |

| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.08 |

| ビタミンB6mg) | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.06 |

| ビタミンB12(μg) | 1.7 | Tr | ‘(0) | ‘(0) |

| 葉酸(μg) | 57 | 48 | 33 | 84 |

| パントテン酸(mg) | 0.04 | 1.45 | 0.10 | 0.08 |

| 食物繊維総量(g) | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 1.1 |

(日本食品標準成分表 2023年版(八訂 増補))

ノリは栄養がつまった食品です。

ご飯はもちろん、いろんな食材と一緒に積極的に食べていきたいですね。

ノリの環境

(ノリがよく育つ条件)

ノリがよく成長するには適度な光、水温、塩分、流れ、干出(かんしゅつ)、そして栄養塩類が必要です。

適した環境でないと、ノリはよく育ちません。

一方、ノリは成長に伴って海水中から多量の二酸化炭素・窒素・リンを取り込み、酸素を放出することにより、海水の浄化に役立っています。

ノリは適した環境がないと十分に育つことができません。つまり、ノリは海の環境と密接な関係があるのです。

ここまでの記事の参考文献:

シリーズ水産の科学4 ノリの科学(朝倉書店)

FRANEWS vol.53 ノリの研究

一般財団法人海苔増殖振興会ホームページ

2025.6月更新 不漁と価格高騰が続く「ノリ」について

ノリの日は2月ですが、業界ではその前年5月に共販(入札)が行われます。日本で水揚げされたノリの量(生産枚数)がどのくらいだったのかが、このタイミングで分かります。さて、2024年のノリはどうだったでしょうか?

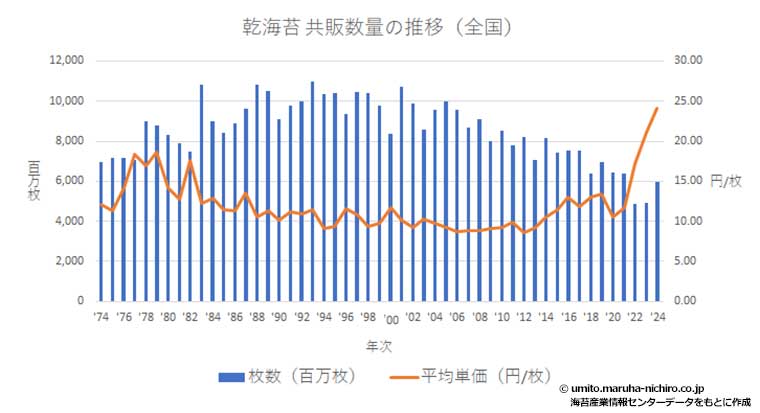

(全国)

生産枚数は20年ほど前から徐々に減少しています。かつてノリの生産枚数は年間100億枚を超えていましたが減少の一途をたどり、24年度は60億枚を下回る結果となりました。

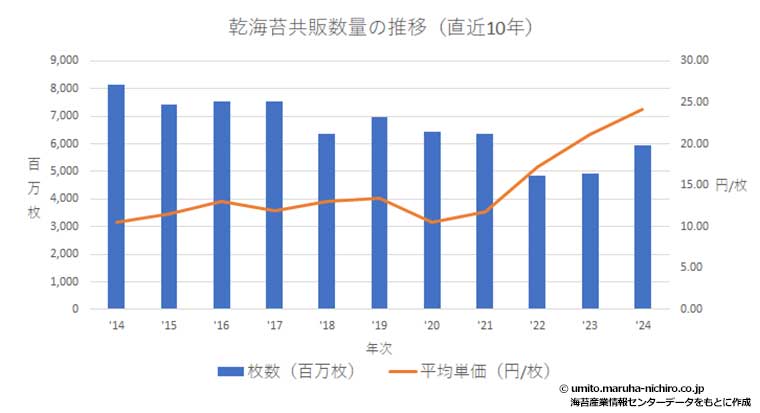

(直近10年)

佐賀県、有明海で高水温が続いたことに加え、赤潮の発生がノリの成長を阻みました。収穫量は半世紀ぶりの低水準だった2023年よりプラス10億枚となりましたが、一大産地の有明海の状況を受けて在庫が逼迫しているため、ここ50年間における最高値の24.13円と高騰しました。

日本における近年のノリ生産量減少の主な要因は以下のように推察されています。

1. 海水温の上昇

海苔は適度な低水温で成長しますが、近年、海水温が上昇し、養殖期間が短縮されています。特に10月中旬まで水温が23℃以下にならない状況が続き、生産量減少につながっています。

2. 栄養塩の減少

海苔の成長には窒素やリンなどの栄養塩が必要です。河川から海への流入量減少や沿岸部の水質浄化により、栄養塩が不足します。この栄養不足が海苔の品質低下や収穫量減少を引き起こしているといわれています。

3. 赤潮の発生

高い海水温は赤潮を頻発させ、赤潮によって栄養塩が不足し、海苔が変色(色落ち)することで商品価値が低下します。特に有明海などで赤潮の影響が顕著なようです。

4. クロダイによる食害

水温上昇でクロダイが活発化し、養殖中の海苔を食害するケースが増加しています。これにより一部地域では生産量が激減し、なかには事業の継続が困難になる例もみられます。

5. 人手不足とコスト上昇

養殖業界全体で人手不足や資材費の高騰が課題となっており、生産効率や収益性にも影響を与えています。

これら複合的な要因により、日本の海苔生産量は過去最低水準といえます。

海の恵みを受けて育つノリは、長い間、私たちの食文化を彩る貴重な存在であり続けてきました。しかし、環境の変化や多くの課題により、その未来はあたりまえのものでなくなってきています。私たち一人ひとりが環境保護にも関心を持ち、日本の伝統食品であるノリを次の世代に伝えていくことが大切なのではないでしょうか。