春の訪れを感じさせる風物詩といえば、桜の開花や鶯(うぐいす)の鳴き声などが思い浮かびますが、海にも春の訪れを告げる使者がいることをご存知でしょうか。

それが「春告魚(はるつげうお)」です。

今回は、東日本で親しまれている春告魚をいくつかご紹介します。

春告魚とは

春告魚(はるつげうお)とは、春の訪れを知らせてくれる魚のこと。本来はニシンの別名を指しますが、地域によってはニシン以外の魚も春告魚と呼ばれるようになっています。 現在では、春先(2〜5月頃)にその地方でよく獲れる魚を春告魚と呼ぶことが多いようです。

ニシン

(ニシン)

北海道の代表的な春告魚はニシンです。かつて北海道の経済を支えた重要な魚で、「鰊(にしん)御殿」と呼ばれる豪壮な建物が今も残っています。

(鰊御殿 北海道小樽市)

春になると、ニシンは産卵のために沿岸に大群で押し寄せます。この現象を「群来(くき)」と呼び、海面がニシンの精子で白く濁ることがわかります。

(群来)

江戸時代、北海道で獲れたニシンは「身欠きにしん(ニシンの干物)」に加工され、北前船などを使って本州へ運ばれていました。当時は冷蔵や冷凍の技術がなかったため、保存ができる身欠きニシンは食材として重宝され、日本各地にさまざまなニシン料理が広まりました。

(身欠きニシンを戻してから漬けた ニシン漬け)

今でも京都では、そばに身欠きニシンをのせた「ニシンそば」が、名物として多くの人を楽しませています。

(ニシンそば)

骨まで愛される魚、ニシン

サクラマス

(サクラマス)

サクラマスは、サケ、ベニザケなどと同じ太平洋産サケマス類の1種です。

北海道~東北地方に分布していますが、特に山形県では、サクラマスが春告魚として親しまれています。春になると産卵のために川を遡上する習性があり、その際に体表にピンク色の模様(婚姻色)が現れます。その姿が桜色であることや、桜の時期に遡上することなどから「桜鱒(さくらます)」と言われています。サクラマスは、1992年に、「山形県の魚(県魚)」にも選定されています。

(婚姻色のサクラマス)

川上で卵から孵化したサクラマスの稚魚は、1年間、川で成長します。そして翌春にスモルト(銀毛化幼魚)となって海水への耐性(塩分耐性)を獲得したのち、海に下りていきます。

その後、夏はオホーツク海、冬は津軽海峡や日本海沿岸で越冬したのち、春の川の増水時期に、生まれた川に戻って産卵をする、というサイクルを繰り返します。

ちなみに、サクラマスのうち、海に下りずにそのまま一生川で過ごすものをヤマメ(北海道ではヤマベ)といいます。

(鱒のあんかけ)

サクラマスはただ焼くだけでもおいしく召し上がれますが、山形県庄内地域では、代表的な郷土料理として「鱒のあんかけ」があります。作り方はシンプルで、まず、サクラマスの身とニラを茹でて皿に盛りつけます。そこに冷たくて甘いあんをかけ、仕上げにすり下ろした生姜をのせます。お店や家庭によっては、輪切りにしたゆで卵やそうめんがそえられることもあります。

5月の「酒田まつり」や「鶴岡天神祭」の時期になると飲食店のメニューにのぼり、総菜としてスーパーマーケットに並ぶなど、現在でも春のごちそうとして定着しています。

アユ、アマゴ、イワナ…仲間外れはどれ?

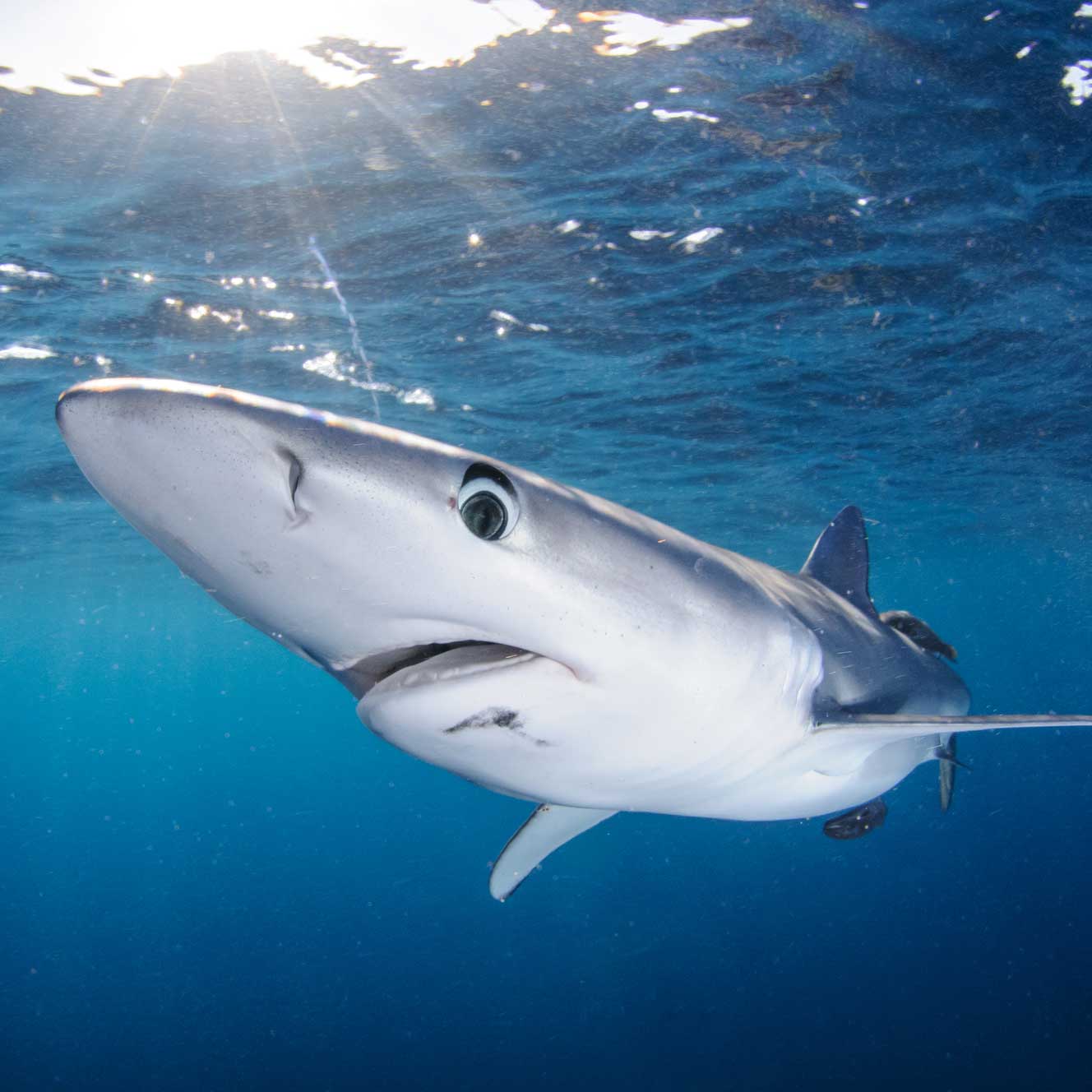

メバル

(メバル)

メバルは北海道南から九州まで広く分布し、西日本にかぎらず、全国的に春告魚として有名です。東京湾のメバル釣り解禁日が2月1日であることから、関東地方の釣り人には特に、春告魚として親しまれています。

大きな目が特徴的で、名前の由来は「目張る(めばる)」からきているといわれています。漢字で書くときは「眼春・目春」と書くことも。メバルは魚類では珍しく体内で受精し、ふ化後、体長5ミリほどの仔魚になるまで育ててから出産します(これを卵胎生といいます)。

かつてメバルは1種類と考えられていましたが、近年、アカメバル、クロメバル、シロメバルの3種に分けられました。これらのメバルは主に本州の沿岸に分布していて、一般に「メバル」といえばこの3種の総称です。

このメバルとは別に、北海道~東北の沖合にはウスメバルという種類のメバルも生息しています。青森県沿岸の日本海や津軽海峡の沖合で獲れるメバルはほとんどがウスメバルで、高級魚として知られています。

(ウスメバル)

(メバルの煮付け)

春先のメバルは脂がのっているのでよく煮付けにされます。またこの時期のメバルは身がしっかりして上品な甘みがあるので、刺身は絶品です。そのほか、塩焼き、唐揚げなど、さまざまな料理法で調理されています。

春告げ魚・メバル、卵胎生の魚

日本には、春告魚と呼ばれる魚がたくさんいます。気候や地形、風土によって、春を知らせる魚の種類はさまざまです。今回は東日本を中心に、代表的な春告魚をご紹介しました。

次回は西日本編の予定です。お楽しみに!